目次 Contents

交通事故数が減少しつつある中で、警視庁資料によれば2006年(平成18)交通死亡事故数は6,415人に対し2016年(平成28)には3,904人となり死亡事故を減少することになり改善されました。

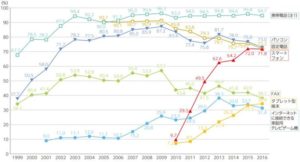

情報通信機器の普及率も少し視野に入れてみます。

携帯電話は、1999年(平成11)67.7%とまだ普及されていませんでしたが2007年(平成19)総務省の資料によれば、95.0%となり2016年までは横ばいの保有率となります。

パソコン・固定電話は2009年(平成21)約85%をピークに下降となり2016年には約73.0%と低迷します。

そこに浮上、急激に爆発的に普及されたのが「スマートフォン(スマホ)」です。

スマホは2010年(平成22)保有(一人1台)9.7%だったのが、2016年には71.8%となり6年間でこれだけの保有する急激な伸びは、他の通信機器と比べても他にはありません。

伸びのグラフ参考資料です。

(画像タップすると拡大します 赤色がスマホ)

引用元:総務省平成29年度版情報通信白書より

死亡事故が減少した中で、スマートフォンが急激に普及したことで事故や死亡事故が多くなったことが度重なる「道路改正」だと思うのです。

原因は、運転中のスマホでゲーム、SNS、画面(カーナビ含む)を見る行為、操作する行為、すなわち「運転中のながらスマホ」「ながら運転」です。

これが社会問題として指摘されたのです。

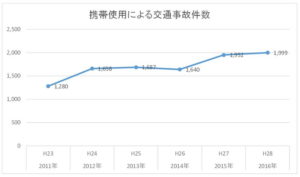

数値で言いますと、スマホに係わる交通事故発生件数は、5年前2011年(平成23)と比較すると約1.6倍まで増えます。

また、運転中にスマホ画面を見ての事故とスマホ操作事故は約2.3倍となり深刻な状況となりました。

何か改善する方法はあるのでしょうか?

今回の「道路改正(2019年12月1日施行)」前には、警視庁が広告やパンフレット等で運転の危険性を指摘し、免許書替え等でも交付前には必ず注意喚起して交付されたのを覚えております、ながらスマホ禁止するよう呼びかけている状況です。

悲惨な事故を防ぐ対応をしていたわけなのですが、近年も変わらず横ばい?、増加傾向になった。

(タップすると拡大します)

警視庁資料では、原付以上の運転者が携帯電話使用によって起きた交通事故件数グラフです。

調べてみると、交通事故の多くは「ながら運転」の代表ともいえるのがこちらの2つが主な原因のようです。

1、スマホや(カーナビ)画像を見たりして起きる事故

2、スマホを操作して起きる事故

年を追うごとに年々増加する傾向です。

死亡事故もあり歩行者と衝突しするケースが最も多く報告されています。

横断歩道を歩いていた人と接触事故、赤信号で停止中の自動車に追突する事故、赤信号を見落とし停止せず青信号で進行してきた車と衝突するなど。

スマホ画像見る行為、スマホを操作する行為は通常の運転ではありえない、起きないはずです。

しかし、「ながら運転」をすることで、現実に起きていることは明確であり、今後も増え続ける可能性「ながら運転に抑制・規制」する方向になりました。

ゲームアプリ、SNS等、「前方を見ない・しっかり確認しない」ことが事故の原因です。

希に見かけませんか。

・車線からはみ出す車

・渋滞していても気にしながら徐行運転するのですがハンドル操作が不安定のため、左右どちらかに移動する動き

・青信号になってもなかなか走り出さない車

もう完全に視線・視野がどちらに優先しているのかわからない状態での移動(走行)だと思うのです。

「ながらスマホ」「ながら運転」恐ろしいとは思いませんか。

しっかりと前を向き、左右の巻き込み注意しながら、運転するのが解決策だと思います。

スマートフォン使用する際は、必ず安全な場所へ移動し停車してから使用する!

携帯電話(スマホ含む)はドライブモードにする!これが重要だと。

ただ、あまり見かけないのも事実、改正後の車の動きに注目したいですね。

油断から起きる悲惨な事故、死亡事故を招いております、本当にご注意ください。

罰則等は「交通の危険」の場合と「保持」の場合、2つ。

改正前の内容

2004年(平成16)11月1日施行された改正内容

罰則等は携帯電話使用時(スマホ含む)交通の危険の場合と保持の場合、2つに分類されてます。

1、(交通の危険)の場合

罰則(ばっそく):3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

反則金:大型車 12,000円 普通車 9,000円 二輪 7,000円 原付 6,000円

違反点数:2点

2、(保持)の場合

罰則:5万円以下の罰金

反則金:大型車 7,000円 普通車 6,000円 二輪 6,000円 原付 5,000円

違反点数:1点

交通危険とは?

交通危険とは?

「携帯電話等を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示装置を注視することによって、道路における交通の危険を生じさせた者」

(第119条第1項第9号3)従来(平成11年改正)からあった規定で、携帯電話等を使用したり、カーナビゲーションや携帯電話のディスプレイ部分を注視することによって交通の危険(例えば交通事故)を起こした場合が該当します。

罰則については、「3か月以下の懲役または5万円以下の罰金」ですが、これについても交通反則通告制度が適用され、反則金を支払うことにより、懲役または罰金は免除されます。

ただし、事故に至った場合には交通反則通告制度の適用除外となります。

(違反点数は2点)

保持とは?

保持とは?

「携帯電話等を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者

(第120条第1項第11号)今回の改正(平成16年)で新たに付け加えられました。

走行中に携帯電話等を手に持って、「通話する」、「メールの送受信をする」、「ディスプレイ部分を注視する」などが該当します。

これらの行為に対する罰則は、「5万円以下の罰金」ですが、交通反則通告制度が適用され、反則金を支払うことにより罰金は免除されます。(違反点数は1点)カーナビゲーションや自動車テレビは手で保持するものではないので、注視しただけでは罰則の対象とはなりません。

このような罰則も平成16年に追加され厳しく取締りをしてきたわけですが、減少することなく事故件数、死亡事故も増えたため、今回の改正になり更にという表現よりも「罰則を更に強化」する道路法施行令の改正案となりました。

2019年5月28日:衆議院可決

2019年6月05日:公布

2019年7月19日:警視庁は携帯電話等使用時の反則金3倍程度引上げる改正案公表

2019年12月1日:施行(予定)

改正前と比較

では、以前と比べてどのくらいの罰則が厳しくなったのでしょうか?

1、(交通の危険)の場合

改正前の罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

↓ ↓

改正後の罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

0

改正前の反則金:大型車 12,000円 普通車 9,000円 二輪 7,000円 原付 6,000円

↓ ↓

改正後の反則金:非反則行為となり、全ての罰則を適用(すべての刑事罰が適用)

0

改正前:違反点数:2点

↓ ↓

改正後:違反点数:6点(即免許停止)

運転中にスマホ・携帯電話を使用しての交通事故、危険等に該当した場合は違反点数が6点となり、免許停止処分になることに。

0

2、(保持)の場合

改正前の罰則:5万円以下の罰金

↓ ↓

改正後の罰則:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金(懲役刑を新設)

0

改正前の反則金:大型車 7,000円 普通車 6,000円 二輪 6,000円 原付(小特) 5,000円

↓ ↓

改正後の反則金:大型車 25,000円 普通車 18,000円 二輪 15,000円 原付(小特) 12,000円

0

改正前の違反点数:1点

↓ ↓

改正後の違反点数:3点

0

反則金を支払わない場合、拒む場合運転者には「実刑」の適用もあるようです。

「ながら運転」の罰則強化!ご理解いただけたでしょうか。

罰金や懲役期間も増すばかり、積み重ねた事故、減少しない事故にまったなしのメスを入れるようです。

罰則化のまとめ

2019年12月1日から施行される内容です。

| 違反点数 | 携帯電話使用 (保持) |

違反点数3点 |

| 携帯電話使用 (交通の危険) |

違反点数6点 | |

| 反則金 | 大型車 | 25,000円 |

| 普通車 | 18,000円 | |

| 二輪車 | 15,000円 | |

| 原付(小特) | 12,000円 |

違反点数が6点になれば免停です。

携帯電話等で交通事故になった場合、交通の危険として非反則行為となり、全ての罰則を適用(すべての刑事罰が適用)となります。

安全運転を心掛けましょう。

おわりに

今からでも始めよう!安全運転、加害者、被害者にならないように。

被害者の声が伝わった改正だと思います、二度と同じ事故に遭わないための罰則化を強化したものだと。

ただ、ながら運転をした証拠は出るのでしょうか?

ドライブレコーダー(ドラレコ)も、あおり運転などで普及されましたが、「ながら運転」「ながらスマホ」も映像に残ればよいのですが、「わき見して事故」という証言扱いになるのでは?

少し微妙です、自ら「スマホ見て事故しました」という言葉は少ないと思うのは私だけでしょうか。

予防するためのも、流行の360度ドラレコも検討してもよいのかもしれません。

ドラレコを証拠として残すことが必要な時代になったのは少し残念です。

自動車運転関係

移動式オービスレーダー探知機の最新式兵器の取締現場はこちらです!おでかけは安全運転を心掛けよう

コメント

-

2019年 9月 17日

-

2019年 10月 08日

-

2019年 10月 26日

-

2019年 12月 31日

この記事へのコメントはありません。