西日本を中心とした記録的な大雨で、2府11県で53人が亡くなり、55人の安否が不明となっている今回の大雨ですが、線状降水帯という複数の積乱雲の集合体が原因でだったことが判明しています。

(2018年7月10日現在では、死者126人行方不明者79人となっています)

「過去に例を見ない記録的大雨、命を守ることだけを考えて」「これまでにないような大雨」という発表、今までに大雨でこのような発表はあったでしょうか?

「最大級の警戒を」「猛烈な雨」と年々増すこの言葉、何が原因でしょうか?

一つの原因は、天気予報士が言う言葉「線状降水帯」と言われております。

線状降水帯とはいったい何か?ご紹介したいと思います。

線状降水帯(せんじょうこうすいたい)

【気象予報士からの拡散希望】緊急!九州、中国、四国、近畿、東海で集中豪雨に最大警戒

「台風通過後+前線南下」は去年の九州北部豪雨と同じ。線状降水帯がどこでできてもおかしくない。予想でも何本もの線状降水帯が同じ所にかかり続けてる。こんなの見たことない。もしもの時のシミュレーションを。 pic.twitter.com/CXo8QnREeu— 千種ゆり子(気象キャスター・東京都空手アンバサダー・富士見市PR大使) (@yurikochikusa) 2018年7月4日

線状に延びる降水帯。

積乱雲が次々と発生し、豪雨をもたらす。

規模は、幅20~50キロメートル、長さ50~300キロメートルに及ぶ。

デジタルだ大辞泉より

同じ場所で積乱雲が次々と発生して帯状に連なる現象で、数時間にわたり同じ場所に停滞し大雨えおもたらす。

長さは50~300キロメートルに及ぶ。

気象庁気象研究所によると、台風による直接的な大雨を除き、日本で起きた集中豪雨事例の約3分2で、線状降水帯が発生していたとされている。

知恵蔵miniより

線状降水帯は、気象庁が天気予報で用いる用語です。

ただこの言葉は以前から言われている用語ではなかった。

今回の西日本大雨の時も「線状降水帯」の言葉は使われましたが、過去の被害に遡ってみます。

2012年(平成24年):「平成24年7月九州北部豪雨」

7月11日から14日にかけて九州北部を中心に発生した集中豪雨。

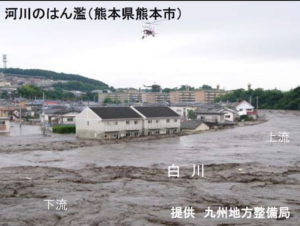

出典元:福岡管区気象台より、山腹崩壊による土石流

出典元:福岡管区気象台より、河川のはん濫

出典元:福岡管区気象台より河川の木材の流入

出典元:福岡管区気象台より落橋

出典元:福岡管区気象台より河川の堤防決壊

被災地域:熊本県、大分県、福岡県

最多雨量:816.5mm

最多時間雨量:108.0mm

人的被害

| 死者 | 30人 |

| 負傷者 | 27人 |

建物被害

| 全壊 | 363棟 |

| 半壊 | 1,500棟 |

| 一部損壊 | 313棟 |

| 床上浸水 | 3,298棟 |

| 床下浸水 | 9,308棟 |

| 非住家被害 | 1,936棟 |

福岡管区気象台、熊本地方気象台、大分地方気象台、佐賀地方気象台では、大雨、洪水警報や

府県気象情報、「記録的短時間大雨情報」を発表していました。

重大な災害が差し迫っていると判断したことから、一層の警戒を呼びかけるため、「これまでに経験したことのないような大雨」というキーワードを用いて見出し文のみの気象情報も発表しています。

発生要因

東シナ海上で大気下層に水蒸気が大量に蓄積され、その水蒸気が強い南西風によって持続的に九州に流入したためである。

今回の線状降水帯がもらたらした被害は、過去に起きた被害と比較してみると、同じではないかと気づきませんか?。

1.山腹崩壊による土石流(今回も発生している)

2.河川のはん濫(発生)

3.河川の木材の流入(発生)

4.落橋(発生)

5.河川の堤防決壊(発生)

まさに同じことが今も起きている、繰り返していることが理解できます。

1.平成25年8月秋田・岩手豪雨

2.平成26年8月豪雨による広島市の土砂災害

3.平成27年9月関東・東北豪雨

4.平成29年7月九州北部豪雨

こちらも調べてみると、近年では被害状況が似ていることが判明。

台風及び活発な梅雨前線による集中豪雨や線状降水帯が停滞したためと原因が似ています。

日本全国で発生しますが、線状降水帯発生の多い場所は、九州と四国に多いといわれてます。

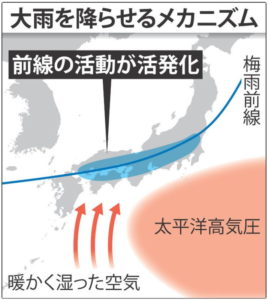

線状降水帯の発生条件(メカニズム)

出典元:毎日新聞

1.雲の元となる暖かく湿った空気の流入がある。

2.その温かく湿った空気が山や冷たい前線とぶつかるなどして上昇します。

3.積乱雲を生みやすい不安定な大気状況となります。

4.積乱雲を流しては生む一定方向の風となります。

岡山:倉敷市真備町

2階まで水につかってる場所もある。屋根に避難しても、もうギリギリ7月7日18時現在

今回の豪雨で亡くなった人は38人、安否不明者は少なくとも50人。更に被害が拡大してる。三重、和歌山、兵庫、岐阜には、未だに線状降水帯が居座ってるから、早めに避難した方が良いと思うけど。 pic.twitter.com/JXECVFIzgT— TOHRU. (@TOORU_HIRANO) 2018年7月7日

警報の種別(段階的に出される気象情報と避難行動)

| 気象庁発表 | 市町村 | 住民の行動 |

| 注意報:災害の恐れがある | 避難準備・高齢者等避難開始 | 気象情報に注意し避難の準備 高齢者や乳幼児は避難する |

| 警報:重大な災害の恐れがある | 避難勧告 土砂災害警戒情報が出た場合など |

避難する |

| 特別警戒:重大な災害が迫っている | 避難指示 状況がさらに悪化したり、避難勧告による避難が十分できなかったりする場合など |

避難勧告で、避難しそびれた住民が避難する 土砂災害では、避難しそびれた住民は屋内でより安全な場所に移る |

気象庁は発表により警戒を呼びかけています。

日本列島と洪水

日本の山地と国土は、山地が3分の2を占めているのと、山から海までの距離が短く、流れが急の河川が多いといわれてます。

川の水位が上がり氾濫や堤防決壊になると、平野部に住宅があり被害が多くなるようです。

線状降水帯は予測できるのか?

すでに気象庁のスーパーコンピューターが2018年6月に更新されおり、集中豪雨などの予測精度を大幅に向上できる仕組みが2019年夏に導入されることが判明しています。

甚大な雨量をもたらすとされる「線状降水帯」、急発達する雨雲の発生予測、現在困難とされていますが、観測態勢の条件がそろえば将来的に実現が見込まれる方向です。

新しい兆しがあるようです。

スーパーコンピューターにより予測幅が多く観測できるようになります。

6時間先まで可能だった降水量予測を15時間先までに可能。

3日先までの台風強度予測も5日先に可能となり、早期避難に役立てることができるわけです。

おわりに

数時間も停滞する線状降水帯、先週関東でも梅雨明け宣言されたばかりのこの災害?

梅雨の末期から出来やすい線状降水帯は、今後も日本全国に脅威をもたらすことでしょう。

天気予報も精度が高くなっているので、気象予報に注意することがまず第一です。

「線状降水帯(センジョウコウスイタイ)と発表されたら、停滞する、大雨になる、地下街など低い場所へ近寄らない、山間部にでは土砂災害になるかもしれない!

避難場所へ行くべきか判断、川は濁流になっているはず、マンホールのふたも外れているかもしれない、あちらこちらで冠水も、と気になれば不安だらけとなります。

各市町村で作成されているハザードマップを確認します。

気象庁発表の最新情報を常に把握します。

市町村での発表される指示に従います。

昔と比べ雨量、被害規模が大きくなってきていると感じてます。

地球規模の原因でしょうか?

地震、台風、竜巻、積雪、噴火、大雨(線状降水帯)次は何?と思うくらいのレベルになりつつ日本人はどう警戒してゆけばよいのでしょうか。

繰り返し起こる水災害!テレテル坊主じゃもう無理の時代になったようです。

スーパーコンピューター!早期避難情報待っています。

関連記事

【2018年7月西日本豪雨】災害発生前後の画像比較!現状を知り何かを学ぶ必要があるはず

コメント

-

2018年 7月 13日

この記事へのコメントはありません。